- AGENDA

Les 3 et 4 juin 2023, Denis Langlois participera au Salon du livre de Ceyrat (Puy-de-Dôme), près de Clermont-Ferrand.

.

20 janvier 2022 : Parution de La Politique expliquée aux enfants de Denis Langlois, illustrée par Plantu. (Editions La Déviation)

Édition spéciale 1983-2022.

Avril 2021. "Le Voyage de Nerval" (Gérard de Nerval au Liban), récit de Denis Langlois, est paru le 15 avril 2021 aux éditions de La Déviation.

.

Mai 2020 : Le livre "Pour en finir avec l’affaire Seznec" (La Différence) de Denis Langlois (avec un cahier-photos de 16 pages) à nouveau disponible en librairie.

24 septembre 2019

Les Éditions de La Différence publient "L’Affaire Saint-Aubin" de Denis Langlois, avec un cahier-photos de 16 pages.

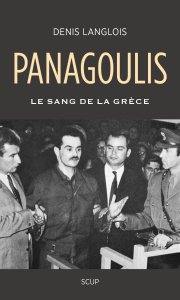

Le 25 octobre 2018, les éditions SCUP-La Déviation publient une nouvelle édition complétée et illustrée de "Panagoulis, le sang de la Grèce" de Denis Langlois.

.

ARCHIVES MILITANTES.

Nouvelles rubriques sur le site :

*La Ligue des droits de l’homme (1967-1971).

*La Fédération internationale des droits de l’homme (1968-1970).

*Les luttes militantes pour l’autodétermination du Pays Basque (1984-1997).

Chapitre 3

10 juin 1998, Beyrouth. La ville est un immense chantier. Rien d’étonnant après une guerre de quinze ans. Mais la reconstruction n’est pas à l’échelle humaine. On creuse partout de gigantesques trous dans la terre jaune ou rouge, on démolit de vieilles maisons délabrées aux façades noircies criblées d’éclats d’obus, on fait jaillir à leur place des immeubles de vingt étages. Les quelques palmiers qui subsistent en paraissent ridicules. Les minarets des mosquées et les clochers des églises sont écrasés.

En plus, il y a une circulation terrifiante. Des milliers de voitures luxueuses ou déglinguées, des autobus, des camions, des bulldozers, des bétonnières, des tanks, se frôlent à toute allure dans une ville sans feux rouges,sans carrefours, sans chaussée même par endroits. Les conducteurs slaloment entre les trous, les tranchées, les barrages militaires, au milieu de la poussière, de la fumée,de l’odeur d’essence, des crissements de freins et des coups de klaxons. Tout cela d’une façon apparemment décontractée, une main sur le volant, l’autre sur le rebord de la portière ou soudée à un téléphone.

— J’ai toujours connu ça, me dit le chauffeur de taxi, un moustachu énergique qui m’emmène vers mon couvent perché au milieu des arbres. Pas de quoi avoir peur, j’ai fait la guerre, j’ai pris la kalachnikov à treize ans. Ce n’est pas un taxi que je pilote, mais un char d’assaut !

Quand il vire à la sortie de Jounieh pour attaquer la montée vers le pain de sucre, je respire. J’ai tort. Il ralentit à peine. La chaussée est pire qu’à Beyrouth, défoncée parles trous, bosselée de véritables monticules. Ce qui frappe,c’est la laideur. Partout, des immeubles en béton brut, la plupart encore en construction, surmontés de terrasses et d’énormes citernes d’eau. Parfois cependant, une jolie villa orientale avec des balcons en fer forgé, des fenêtre sen arc de cercle croisillonnées. Un arbre violet en fleurs.

Le taxi quitte la route et s’engage dans une sorte de bretelle en courbe. Tout de suite, j’aperçois le couvent.Une grande église moderne, futuriste, plutôt réussie, au clocher de tuiles rouges, avec une croix dressée vers le ciel, mais tout autour des murs de pierre jaune d’un mètre d’épaisseur, du béton gris, horrible. Une forteresse ! En fait d’arbres et de verdure, une rangée de pins rabougris,des jardinières avec des géraniums roses et des asters rachitiques.

La voiture stoppe dans la cour, en face d’une grande porte vitrée et je comprends immédiatement que le hasard,par l’intermédiaire de Madame Kassem, vient de me jouer un très sale tour. Sous couvert de mener une enquête, je cherchais le repos, la réflexion, dans un cadre tranquille et champêtre. Il me dépose au milieu d’un chantier. Je l’imagine, caché quelque part, en train de se marrer de la bonne blague qu’il vient de me faire.

Pas le temps d’en imaginer davantage. Un homme plus très jeune, apparemment indien, le concierge, s’empare de mes bagages, file dans le hall dallé de marbre gris, s’engouffre dans l’ascenseur, puis le long couloir du 4e étage.Les mains libres, j’ai du mal à le suivre. Chambre 414. Il pose ma valise et mon sac. Je lui glisse un dollar, il referme la porte.

Je m’attendais à une cellule de moine. Je suis dans la chambre anonyme d’un hôtel anonyme. Plutôt confortable, même si les murs beiges sont nus, sans les chromostouristiques habituels, avec juste une croix au-dessus du lit.Pas grand-chose d’oriental. Une salle d’eau avec douche et cabinet, l’air conditionné, le téléphone, de grandes baies vitrées, un large balcon qui surplombe la ville de Jounieh et sa célèbre baie.

Je m’accoude à la rambarde du balcon, je ne vois rien. Ni Jounieh ni sa baie. Malgré la chaleur, ou peut-être à cause de la chaleur, à moins que ce ne soit la pollution, un brouillard recouvre tout. Je ne vois que les terrasses etles murs de la forteresse-couvent au-dessous de moi – il y a quand même un peu de verdure – et les immeubles en construction qui escaladent la colline, le fameux pain de sucre.

Je descends à la réception. Drôle d’effet de voir une religieuse voilée manier derrière un comptoir le standard téléphonique.

Je demande à rencontrer la Mère Supérieure. Coup de téléphone en arabe. J’attends dans le hall dallé. Des claquements de pas sur le carreau. Elle arrive, longue robe noire jusqu’aux pieds, voile de même couleur bordé d’un liseré blanc. Plutôt grande, lunettes sur le nez et traits un peu forts, une mèche de cheveux blancs dépassant de son voile noir.

— Avez-vous bien commencé votre séjour dans la maison de Dieu ?

Je hoche la tête, mais je ne réponds rien. J’apprécie modérément la reconversion du Seigneur dans l’immobilier.

— Depuis quelques années, explique-t-elle, nous accueillons des pensionnaires. La guerre a été dure pour notre communauté, humainement – beaucoup de morts –et aussi financièrement. Mais nous nous efforçons de rester dans l’esprit de notre foi.Je consens à lui accorder un vague « Oui ».

— Excusez-moi, il faut que je file à l’Intendance. Je vous verrai ce soir au dîner. Elle file effectivement, robe noire balayant le couloir dallé, comme si elle patinait.

Tout un groupe de professeurs en stage de formation est également logé à l’hôtel et s’agite fébrilement. Je les croise dans les immenses corridors de marbre, les bras chargés de dossiers et de livres. Des touristes américains déambulent en shorts, la face rougie par les coups de soleil.

J’avais besoin d’une coupure. Une longue interruption.Sans l’avouer, je m’étais pris à rêver d’un monastère avec une discipline, du silence, une vie ralentie, des moines ou des abbesses parcourant lentement les couloirs la tête baissée sous leurs capuches. Je me retrouve dans la frénésie d’un hôtel international.

Si ce n’était la mer de l’autre côté de la balustrade – je ne l’ai toujours pas aperçue – je pourrais me croire à Paris. Je cherchais un dépaysement, je n’ai fait que me déplacer.

Le soir, je me trouve seul à ma table dans le restaurant,quand la Mère Supérieure s’approche.

— On ne se lève pas quand on mange ! me lance-t-elle avant que j’aie pu faire le moindre geste.Elle s’assoit à ma table, me demande si tout va bien, la chambre, la nourriture.

J’ai beau être athée, je suis un peu impressionné. Je n’ose manger devant elle, je laisse refroidir mon gratin d’aubergine.

J’espère qu’il sera encore mangeable, mais la Mère Supérieure, en me regardant par-dessus ses lunettes, me parle de sa congrégation. Une trentaine de Sœurs vivent au couvent, la plupart âgées, une maison de retraite en quelque sorte. Elle me parle de ses responsabilités, de son personnel moitié religieux moitié laïc, et bien sûr de la France où ell ea fait ses études et des stages dans les hôpitaux.

J’ai encore une chance pour le gratin. Mais elle me reparle de ses responsabilités. Elle s’occupe de tout, de l’église, du culte, du confort des pensionnaires, de la confection des repas.

Elle a fini, elle me quitte en répétant « On ne se lève pas quand on mange ! Mon gratin est encore tiède.

Une minute plus tard, elle est de retour. Elle a oublié de me dire que le petit-déjeuner est à 8 heures, le matin. Elle me demande si je prends du café ou du thé, si je veux du lait, des galettes de pain, du khebez, de la confiture, du yaourt, de la compote, des olives, des tomates, des beignets d’épinards. Elle s’éloigne enfin avec un nouveau « On ne se lève pas quand on mange !

Mon gratin est froid.

Le lendemain matin, je suis debout à 6 heures et demie.J’ouvre les volets, il fait jour, mais la brume est encore plus épaisse que la veille. Tout juste si j’aperçois les deux premiers immeubles en construction. Des ouvriers, turbans rouge et blanc autour du front, s’activent. Ils doivent coucher sur place.

Dans la salle du restaurant, un prêtre en soutane,crâne dégarni, petite barbe et moustache grisonnante, me demande l’autorisation de s’asseoir à ma table. Prudent, je continue de boire mon café au lait.

Il me parle bien sûr de la France où il a séjourné et qu’il aime comme sa seconde mère. Rapidement, il passe à un autre sujet de nature à me réveiller : la guerre.

— Vous ne pouvez pas savoir comme elle a été longue et barbare. Pendant quinze ans tout le monde s’est étripé.150000 morts pour un pays de 4 millions d’habitants. Toutes les communautés : les chrétiens, les druzes, les sunnites, les chiites, avec en plus la participation des Palestiniens, des Israéliens, des Syriens. C’était comme si toute la région se retrouvait sur un ring pour se cogner dessus. Il baisse un peu la voix, sa barbichette pointée vers sa poitrine.

— Le plus grave, c’est que sur un plan individuel tous les êtres humains ont été entraînés dans la tuerie, soit comme exécutants soit comme complices.Il baisse encore la voix.

— Moi-même, Monsieur, un prêtre maronite, j’ai tué et je l’ai fait avec la certitude du devoir, la croyance du soutien de Dieu. Je ne sais pas si je serai un jour pardonné.

Me voilà confesseur, situation que je ne prise guère.Je cogne légèrement ma tasse avec ma cuillère pour faire diversion, mais le curé poursuit, les yeux embués derrière ses petites lunettes d’intellectuel.

— Nous avons tous été atroces, partisans et atroces.

Nous nous sommes avilis.

Je risque :

— Il y a bien eu quelques individus qui ne se sont pas laissés entraîner ?

Il réfléchit longuement.

— Je ne crois pas. Tout nous poussait au fanatisme. On tuait les nôtres, nous voulions les venger, nous pensions que nous avions raison de le faire.

Il passe sa main sur ses cheveux clairsemés, puis d’une voix presque inaudible :

— En plus, celui qui ne s’engageait pas était accusé de trahison et rejeté par les autres… Vous savez dans une guerre on n’entre pas dans les nuances. Quand on n’est pas pour, on est contre… Brusquement, il regarde sa montre.

— Zut, je vais être en retard ! Hier, déjà, j’ai manqué le début de la séance. Il s’essuie la bouche et la barbe d’un coup de serviette et se lève aussitôt. Un salut de la tête, il est déjà parti.Je reste à ma table, songeur, en portant ma tasse de café à mes lèvres. Encore froid !

Je m’empare d’une cafetière sur la table d’à-côté. Froid aussi. Tout le monde est parti. Je suis seul dans la salle immense aux grandes baies vitrées. Deux Sœurs commencent à balayer sous les tables.

Dans le couloir, je croise la Mère Supérieure et sa robe noire. Elle a un peu de temps et m’invite à entrer dans son bureau. Des murs nus, juste une croix, des étagères en bois, une table et deux chaises. Un bon point pour elle. Elle ne s’attribue pas le confort de l’hôtel.

— Madame Kassem m’a dit que vous aviez l’intention d’écrire un livre sur les réfugiés de la guerre, les déplacés. Vous savez que nous avons accueilli ici plusieurs milliers de réfugiés, avant même que le couvent soit totalement construit. Il y en avait partout. D’abord sous des tentes, puis dans la chapelle, les couloirs, les cellules.Hier, je vous ai parlé des difficultés financières de notre congrégation, c’est de là que tout est venu. Ce ne sont pas les aides de la Croix-Rouge et des associations qui pouvaient suffire…

Mon esprit subversif, ou peut-être le désir inconscient de me venger de mon gratin froid, me poussent à poser une question.

— Vous avez recueilli des réfugiés de toutes les communautés ?

— Non seulement des chrétiens : des maronites, des catholiques, des orthodoxes…Elle s’arrête, rougit derrière son voile et ses lunettes, soulève une main, bafouille.

— Accueillir des musulmans était impossible. C’était la guerre. Dans une guerre, vous êtes obligé de prendre parti.La survie de notre communauté était en jeu. Tout le monde ne pouvait pas être placé sur le même plan. Mais notre congrégation n’a jamais rien fait contre les musulmans…

Je profite de son trouble pour parler de toi, Élias. C’est sans doute trop tôt, presque suspect. Mais je ne peux m’en empêcher.

— Parmi les réfugiés, vous aviez le fils de Madame Kassem, Élias Kassem ? Elle s’étonne.

— Je ne sais pas. Comme je vous l’ai dit, nous avons hébergé des milliers de personnes. Mais nous notions tout,nous pouvons tout retrouver.Elle se lève, s’empare sur une étagère d’un énorme registre à la couverture noire toilée. Elle feuillette les pagesa vec une dextérité étonnante, pointe son doigt.

— Voilà. Kassem Élias. Né en 1955, venant du village de Maasser dans le Chouf, famille massacrée, arrivé le15 mars 1986 en provenance du monastère arménien de Jounieh. Parti le 23 avril 1986 à Fatka.

— Où est Fatka ?

— C’est le village juste au-dessus du couvent. Deux kilomètres, peut-être moins. Je ne sais pas pourquoi Kassem est parti aussi vite, généralement les déplacés restaient plus longtemps. Nous n’avons jamais chassé personne.

Je l’assure que j’en suis persuadé. En tout cas je n’ai pas perdu mon temps, je ne dépense pas en vain les dollars de Madame Kassem. Je ne peux m’empêcher de poser une nouvelle question.

— Comment se fait-il que Madame Kassem ne l’ait pas su ?La Mère Supérieure se trouble à nouveau.

— Je ne sais pas. Sans doute parce qu’elle ne l’a jamais demandé. Vous voyez, vous me l’avez demandé, je vous l’ai dit tout de suite.

Je confirme, mais j’ai eu le temps de remarquer que ton nom, Élias, était entouré d’un cercle rouge.

Je devrais poser à ce sujet une nouvelle question, mais la Mère Supérieure referme le registre avec un claquement si sec que je préfère m’en dispenser.

— Pour le cas où vous auriez besoin d’autres renseignements, n’hésitez pas, conclut-elle avec un sourire forcé. Ma porte vous est ouverte.

Je remonte dans ma chambre. Toujours la brume qui empêche de voir la mer. Ce n’est pas ce qui me préoccupe.Je réfléchis, Élias, à ce cercle rouge qui entoure ton nom. Est-ce la raison pour laquelle tu es resté si peu de temps au couvent ? Marqué à l’encre rouge. Je pense à l’entretien avec le curé. « Celui qui ne s’engageait pas était accusé de trahison et rejeté par les autres… Quand on n’est pas pour, on est contre… »

Je sors de l’enveloppe beige ta photo et j’essaie de percer la profondeur de ton regard. Étais-tu dans ce cas ? Celui qui ne s’engageait pas, parce qu’il en avait trop vu, trop vécu ? Quand on n’est pas pour, on est contre… Mais contre qui ? Contre quoi ?

10 juin 1998, Beyrouth. La ville est un immense chantier. Rien d’étonnant après une guerre de quinze ans. Mais la reconstruction n’est pas à l’échelle humaine. On creuse partout de gigantesques trous dans la terre jaune ou rouge, on démolit de vieilles maisons délabrées aux façades noircies criblées d’éclats d’obus, on fait jaillir à leur place des immeubles de vingt étages. Les quelques palmiers qui subsistent en paraissent ridicules. Les minarets des mosquées et les clochers des églises sont écrasés.

En plus, il y a une circulation terrifiante. Des milliers de voitures luxueuses ou déglinguées, des autobus, des camions, des bulldozers, des bétonnières, des tanks, se frôlent à toute allure dans une ville sans feux rouges,sans carrefours, sans chaussée même par endroits. Les conducteurs slaloment entre les trous, les tranchées, les barrages militaires, au milieu de la poussière, de la fumée,de l’odeur d’essence, des crissements de freins et des coups de klaxons. Tout cela d’une façon apparemment décontractée, une main sur le volant, l’autre sur le rebord de la portière ou soudée à un téléphone.

— J’ai toujours connu ça, me dit le chauffeur de taxi, un moustachu énergique qui m’emmène vers mon couvent perché au milieu des arbres. Pas de quoi avoir peur, j’ai fait la guerre, j’ai pris la kalachnikov à treize ans. Ce n’est pas un taxi que je pilote, mais un char d’assaut !

Quand il vire à la sortie de Jounieh pour attaquer la montée vers le pain de sucre, je respire. J’ai tort. Il ralentit à peine. La chaussée est pire qu’à Beyrouth, défoncée parles trous, bosselée de véritables monticules. Ce qui frappe,c’est la laideur. Partout, des immeubles en béton brut, la plupart encore en construction, surmontés de terrasses et d’énormes citernes d’eau. Parfois cependant, une jolie villa orientale avec des balcons en fer forgé, des fenêtre sen arc de cercle croisillonnées. Un arbre violet en fleurs.

Le taxi quitte la route et s’engage dans une sorte de bretelle en courbe. Tout de suite, j’aperçois le couvent.Une grande église moderne, futuriste, plutôt réussie, au clocher de tuiles rouges, avec une croix dressée vers le ciel, mais tout autour des murs de pierre jaune d’un mètre d’épaisseur, du béton gris, horrible. Une forteresse ! En fait d’arbres et de verdure, une rangée de pins rabougris,des jardinières avec des géraniums roses et des asters rachitiques.

La voiture stoppe dans la cour, en face d’une grande porte vitrée et je comprends immédiatement que le hasard,par l’intermédiaire de Madame Kassem, vient de me jouer un très sale tour. Sous couvert de mener une enquête, je cherchais le repos, la réflexion, dans un cadre tranquille et champêtre. Il me dépose au milieu d’un chantier. Je l’imagine, caché quelque part, en train de se marrer de la bonne blague qu’il vient de me faire.

Pas le temps d’en imaginer davantage. Un homme plus très jeune, apparemment indien, le concierge, s’empare de mes bagages, file dans le hall dallé de marbre gris, s’engouffre dans l’ascenseur, puis le long couloir du 4e étage.Les mains libres, j’ai du mal à le suivre. Chambre 414. Il pose ma valise et mon sac. Je lui glisse un dollar, il referme la porte.

Je m’attendais à une cellule de moine. Je suis dans la chambre anonyme d’un hôtel anonyme. Plutôt confortable, même si les murs beiges sont nus, sans les chromostouristiques habituels, avec juste une croix au-dessus du lit.Pas grand-chose d’oriental. Une salle d’eau avec douche et cabinet, l’air conditionné, le téléphone, de grandes baies vitrées, un large balcon qui surplombe la ville de Jounieh et sa célèbre baie.

Je m’accoude à la rambarde du balcon, je ne vois rien. Ni Jounieh ni sa baie. Malgré la chaleur, ou peut-être à cause de la chaleur, à moins que ce ne soit la pollution, un brouillard recouvre tout. Je ne vois que les terrasses etles murs de la forteresse-couvent au-dessous de moi – il y a quand même un peu de verdure – et les immeubles en construction qui escaladent la colline, le fameux pain de sucre.

Je descends à la réception. Drôle d’effet de voir une religieuse voilée manier derrière un comptoir le standard téléphonique.

Je demande à rencontrer la Mère Supérieure. Coup de téléphone en arabe. J’attends dans le hall dallé. Des claquements de pas sur le carreau. Elle arrive, longue robe noire jusqu’aux pieds, voile de même couleur bordé d’un liseré blanc. Plutôt grande, lunettes sur le nez et traits un peu forts, une mèche de cheveux blancs dépassant de son voile noir.

— Avez-vous bien commencé votre séjour dans la maison de Dieu ?

Je hoche la tête, mais je ne réponds rien. J’apprécie modérément la reconversion du Seigneur dans l’immobilier.

— Depuis quelques années, explique-t-elle, nous accueillons des pensionnaires. La guerre a été dure pour notre communauté, humainement – beaucoup de morts –et aussi financièrement. Mais nous nous efforçons de rester dans l’esprit de notre foi.Je consens à lui accorder un vague « Oui ».

— Excusez-moi, il faut que je file à l’Intendance. Je vous verrai ce soir au dîner. Elle file effectivement, robe noire balayant le couloir dallé, comme si elle patinait.

Tout un groupe de professeurs en stage de formation est également logé à l’hôtel et s’agite fébrilement. Je les croise dans les immenses corridors de marbre, les bras chargés de dossiers et de livres. Des touristes américains déambulent en shorts, la face rougie par les coups de soleil.

J’avais besoin d’une coupure. Une longue interruption.Sans l’avouer, je m’étais pris à rêver d’un monastère avec une discipline, du silence, une vie ralentie, des moines ou des abbesses parcourant lentement les couloirs la tête baissée sous leurs capuches. Je me retrouve dans la frénésie d’un hôtel international.

Si ce n’était la mer de l’autre côté de la balustrade – je ne l’ai toujours pas aperçue – je pourrais me croire à Paris. Je cherchais un dépaysement, je n’ai fait que me déplacer.

Le soir, je me trouve seul à ma table dans le restaurant,quand la Mère Supérieure s’approche.

— On ne se lève pas quand on mange ! me lance-t-elle avant que j’aie pu faire le moindre geste.Elle s’assoit à ma table, me demande si tout va bien, la chambre, la nourriture.

J’ai beau être athée, je suis un peu impressionné. Je n’ose manger devant elle, je laisse refroidir mon gratin d’aubergine.

J’espère qu’il sera encore mangeable, mais la Mère Supérieure, en me regardant par-dessus ses lunettes, me parle de sa congrégation. Une trentaine de Sœurs vivent au couvent, la plupart âgées, une maison de retraite en quelque sorte. Elle me parle de ses responsabilités, de son personnel moitié religieux moitié laïc, et bien sûr de la France où ell ea fait ses études et des stages dans les hôpitaux.

J’ai encore une chance pour le gratin. Mais elle me reparle de ses responsabilités. Elle s’occupe de tout, de l’église, du culte, du confort des pensionnaires, de la confection des repas.

Elle a fini, elle me quitte en répétant « On ne se lève pas quand on mange ! Mon gratin est encore tiède.

Une minute plus tard, elle est de retour. Elle a oublié de me dire que le petit-déjeuner est à 8 heures, le matin. Elle me demande si je prends du café ou du thé, si je veux du lait, des galettes de pain, du khebez, de la confiture, du yaourt, de la compote, des olives, des tomates, des beignets d’épinards. Elle s’éloigne enfin avec un nouveau « On ne se lève pas quand on mange !

Mon gratin est froid.

Le lendemain matin, je suis debout à 6 heures et demie.J’ouvre les volets, il fait jour, mais la brume est encore plus épaisse que la veille. Tout juste si j’aperçois les deux premiers immeubles en construction. Des ouvriers, turbans rouge et blanc autour du front, s’activent. Ils doivent coucher sur place.

Dans la salle du restaurant, un prêtre en soutane,crâne dégarni, petite barbe et moustache grisonnante, me demande l’autorisation de s’asseoir à ma table. Prudent, je continue de boire mon café au lait.

Il me parle bien sûr de la France où il a séjourné et qu’il aime comme sa seconde mère. Rapidement, il passe à un autre sujet de nature à me réveiller : la guerre.

— Vous ne pouvez pas savoir comme elle a été longue et barbare. Pendant quinze ans tout le monde s’est étripé.150000 morts pour un pays de 4 millions d’habitants. Toutes les communautés : les chrétiens, les druzes, les sunnites, les chiites, avec en plus la participation des Palestiniens, des Israéliens, des Syriens. C’était comme si toute la région se retrouvait sur un ring pour se cogner dessus. Il baisse un peu la voix, sa barbichette pointée vers sa poitrine.

— Le plus grave, c’est que sur un plan individuel tous les êtres humains ont été entraînés dans la tuerie, soit comme exécutants soit comme complices.Il baisse encore la voix.

— Moi-même, Monsieur, un prêtre maronite, j’ai tué et je l’ai fait avec la certitude du devoir, la croyance du soutien de Dieu. Je ne sais pas si je serai un jour pardonné.

Me voilà confesseur, situation que je ne prise guère.Je cogne légèrement ma tasse avec ma cuillère pour faire diversion, mais le curé poursuit, les yeux embués derrière ses petites lunettes d’intellectuel.

— Nous avons tous été atroces, partisans et atroces.

Nous nous sommes avilis.

Je risque :

— Il y a bien eu quelques individus qui ne se sont pas laissés entraîner ?

Il réfléchit longuement.

— Je ne crois pas. Tout nous poussait au fanatisme. On tuait les nôtres, nous voulions les venger, nous pensions que nous avions raison de le faire.

Il passe sa main sur ses cheveux clairsemés, puis d’une voix presque inaudible :

— En plus, celui qui ne s’engageait pas était accusé de trahison et rejeté par les autres… Vous savez dans une guerre on n’entre pas dans les nuances. Quand on n’est pas pour, on est contre… Brusquement, il regarde sa montre.

— Zut, je vais être en retard ! Hier, déjà, j’ai manqué le début de la séance. Il s’essuie la bouche et la barbe d’un coup de serviette et se lève aussitôt. Un salut de la tête, il est déjà parti.Je reste à ma table, songeur, en portant ma tasse de café à mes lèvres. Encore froid !

Je m’empare d’une cafetière sur la table d’à-côté. Froid aussi. Tout le monde est parti. Je suis seul dans la salle immense aux grandes baies vitrées. Deux Sœurs commencent à balayer sous les tables.

Dans le couloir, je croise la Mère Supérieure et sa robe noire. Elle a un peu de temps et m’invite à entrer dans son bureau. Des murs nus, juste une croix, des étagères en bois, une table et deux chaises. Un bon point pour elle. Elle ne s’attribue pas le confort de l’hôtel.

— Madame Kassem m’a dit que vous aviez l’intention d’écrire un livre sur les réfugiés de la guerre, les déplacés. Vous savez que nous avons accueilli ici plusieurs milliers de réfugiés, avant même que le couvent soit totalement construit. Il y en avait partout. D’abord sous des tentes, puis dans la chapelle, les couloirs, les cellules.Hier, je vous ai parlé des difficultés financières de notre congrégation, c’est de là que tout est venu. Ce ne sont pas les aides de la Croix-Rouge et des associations qui pouvaient suffire…

Mon esprit subversif, ou peut-être le désir inconscient de me venger de mon gratin froid, me poussent à poser une question.

— Vous avez recueilli des réfugiés de toutes les communautés ?

— Non seulement des chrétiens : des maronites, des catholiques, des orthodoxes…Elle s’arrête, rougit derrière son voile et ses lunettes, soulève une main, bafouille.

— Accueillir des musulmans était impossible. C’était la guerre. Dans une guerre, vous êtes obligé de prendre parti.La survie de notre communauté était en jeu. Tout le monde ne pouvait pas être placé sur le même plan. Mais notre congrégation n’a jamais rien fait contre les musulmans…

Je profite de son trouble pour parler de toi, Élias. C’est sans doute trop tôt, presque suspect. Mais je ne peux m’en empêcher.

— Parmi les réfugiés, vous aviez le fils de Madame Kassem, Élias Kassem ? Elle s’étonne.

— Je ne sais pas. Comme je vous l’ai dit, nous avons hébergé des milliers de personnes. Mais nous notions tout,nous pouvons tout retrouver.Elle se lève, s’empare sur une étagère d’un énorme registre à la couverture noire toilée. Elle feuillette les pagesa vec une dextérité étonnante, pointe son doigt.

— Voilà. Kassem Élias. Né en 1955, venant du village de Maasser dans le Chouf, famille massacrée, arrivé le15 mars 1986 en provenance du monastère arménien de Jounieh. Parti le 23 avril 1986 à Fatka.

— Où est Fatka ?

— C’est le village juste au-dessus du couvent. Deux kilomètres, peut-être moins. Je ne sais pas pourquoi Kassem est parti aussi vite, généralement les déplacés restaient plus longtemps. Nous n’avons jamais chassé personne.

Je l’assure que j’en suis persuadé. En tout cas je n’ai pas perdu mon temps, je ne dépense pas en vain les dollars de Madame Kassem. Je ne peux m’empêcher de poser une nouvelle question.

— Comment se fait-il que Madame Kassem ne l’ait pas su ?La Mère Supérieure se trouble à nouveau.

— Je ne sais pas. Sans doute parce qu’elle ne l’a jamais demandé. Vous voyez, vous me l’avez demandé, je vous l’ai dit tout de suite.

Je confirme, mais j’ai eu le temps de remarquer que ton nom, Élias, était entouré d’un cercle rouge.

Je devrais poser à ce sujet une nouvelle question, mais la Mère Supérieure referme le registre avec un claquement si sec que je préfère m’en dispenser.

— Pour le cas où vous auriez besoin d’autres renseignements, n’hésitez pas, conclut-elle avec un sourire forcé. Ma porte vous est ouverte.

Je remonte dans ma chambre. Toujours la brume qui empêche de voir la mer. Ce n’est pas ce qui me préoccupe.Je réfléchis, Élias, à ce cercle rouge qui entoure ton nom. Est-ce la raison pour laquelle tu es resté si peu de temps au couvent ? Marqué à l’encre rouge. Je pense à l’entretien avec le curé. « Celui qui ne s’engageait pas était accusé de trahison et rejeté par les autres… Quand on n’est pas pour, on est contre… »

Je sors de l’enveloppe beige ta photo et j’essaie de percer la profondeur de ton regard. Étais-tu dans ce cas ? Celui qui ne s’engageait pas, parce qu’il en avait trop vu, trop vécu ? Quand on n’est pas pour, on est contre… Mais contre qui ? Contre quoi ?

- Articles et émissions concernant Le Déplacé

- Liban 1998 - Photos

- Premiers chapitres

- Chapitre 1

- Chapitre 2

- Chapitre 3

- Chapitre 4

- Documents concernant Le Déplacé

- Témoignage du Père Samih Raad, ancien curé de Maasser-el-Chouf (22 février 2012)

- Témoignage d’Élias Chakar, chrétien rescapé du massacre de Maasser-ech-Chouf.

- La guerre est-elle inhérente à la nature humaine ? (Guerre du Liban)

- Photos Beyrouth 2012

- Salon du Livre francophone de Beyrouth 2012

- Liban. Le Déplacé et Le Voyage de Nerval

- Le Voyage de Nerval (Gérard de Nerval au Liban)